- Qu'est-ce qu'un séisme ?

Un séisme est un glissement soudain de blocs de roche dans le sous-sol. Ce mouvement libère une énergie accumulée qui se propage sous forme d’ondes sismiques. Ces ondes peuvent provoquer des secousses à la surface.

Le point de rupture en profondeur s’appelle le foyer. Le point situé juste au-dessus, à la surface, est appelé épicentre.La plupart des séismes se produisent à la frontière des plaques tectoniques. Mais il existe aussi des zones de fragilité et de failles à l’intérieur des plaques, comme dans le Fossé rhénan.

- Comment caractérise-t-on l’importance d’un événement sismique ?

Il existe plusieurs unités permettant de mesurer l’importance d’un événement sismique, parmi lesquels la magnitude de moment, la magnitude locale, l’intensité et les PGV (Peak Ground Velocity en anglais, ou vitesse maximale au sol). Il s’agit de façons complémentaires de caractériser un séisme, chacune ayant une signification et une utilité opérationnelle distincte.

La magnitude locale (ML) et le PGV sont les données les plus vite disponibles après un événement sismique, alors que la magnitude de moment et l’intensité nécessitent un temps d’analyse plus long ou des collectes de témoignages.

- Qu’est-ce que la magnitude d’un séisme ?

La magnitude mesure l’énergie libérée par un événement sismique, à partir de capteurs appelés sismomètres. Il s’agit d’une valeur intrinsèque à la source sismique, ne changeant pas en fonction de l'endroit où l’on se trouve.

Il existe plusieurs types de magnitudes qui diffèrent par la méthode de calcul employée. Cela explique pourquoi, pour un même séisme, plusieurs valeurs de magnitudes peuvent être données.

Aujourd’hui, la « magnitude de moment (Mw) » fait référence au niveau international. C’est une mesure universelle. L’échelle de Richter, bien que souvent citée, n’est plus utilisée depuis les années 1960. Elle servait à mesurer les séismes en Californie. La magnitude de moment (Mw) est mesurée sur toute la longueur d’un séisme. Plus précise pour les grands séismes, elle nécessite des données et des calculs détaillés et n’est donc pas disponible instantanément après l’événement sismique.La magnitude locale (ML) elle, se calcule à partir de l’amplitude maximale du mouvement du sol enregistré sur les stations proches du séisme. Elle est estimée plus facilement et rapidement et est donc souvent la plus utilisée d’un point de vue pratique. C’est cette unité de mesure qui est employée dans les systèmes d'alerte et de gestion opérationnelle de la sismicité induite (les systèmes TLS) mis en place dans nos projets de géothermie.

- Qu’est-ce que l’intensité d’un séisme ?

L’intensité mesure les effets observés en surface, en fonction du ressenti de la population et des éventuels impacts observés. Contrairement à la magnitude qui fournit une valeur unique pour un séisme, l’intensité varie selon l’endroit où l’on se trouve. Elle dépend de plusieurs facteurs : la magnitude du séisme, la distance par rapport à l’épicentre, la profondeur du foyer et la nature du sol local.

On utilise l’échelle EMS-98 (European Macroseismic Scale), qui va de I à XII. - Qu’est-ce que le PGV (Peak Ground Velocity) ?

Le PGV (vitesse maximale du sol en français) est une mesure instrumentale rapide qui donne la vitesse maximale du mouvement du sol pendant un événement sismique. Elle est mesurée par les sismomètres. Cette donnée permet de caractériser le potentiel de dommages en quasi temps réel, raison pour laquelle cette unité de mesure est utilisée dans les systèmes d’alerte et de pilotage opérationnel.

- Qu’est-ce que le Fossé rhénan ?

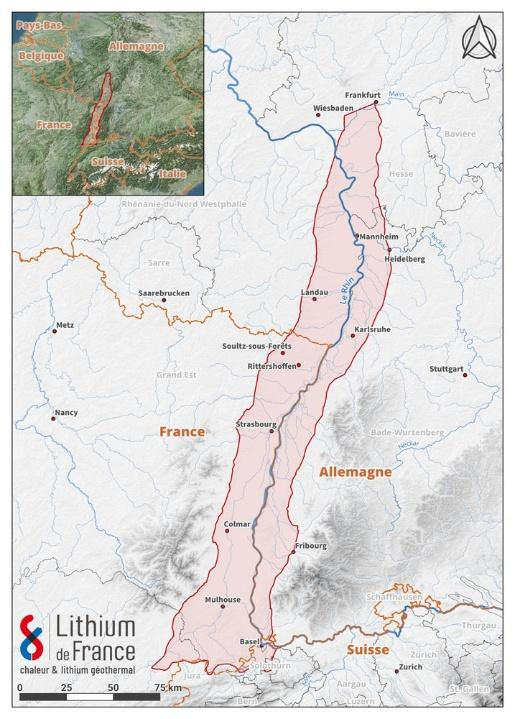

Le Fossé rhénan, aussi appelé graben du Rhin supérieur ou rift rhénan, s’étend sur 300 km, de Bâle au Sud à Francfort au Nord et sur 30-40 km de large entre les Vosges et la Forêt-Noire.

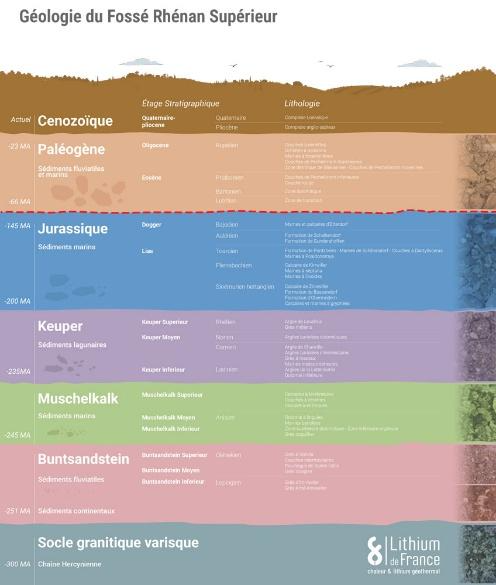

C’est une vaste vallée d’effondrement formée il y a 45 à 25 millions d'années, pendant la période géologique du Tertiaire, par l’étirement et l’amincissement de la croûte terrestre, créant un affaissement.

- Pourquoi trouve-t-on de l’eau chaude dans le sous-sol du Fossé rhénan ?

Le sous-sol du Fossé rhénan est naturellement favorable à la géothermie. Dans cette région, la croûte terrestre est plus fine qu’ailleurs, ce qui permet à la chaleur du manteau terrestre d’être plus proche de la surface. On trouve ainsi de l’eau très chaude à des profondeurs moins importantes que dans d’autres régions.

Cette eau provient de la pluie infiltrée au fil du temps, qui s’est mélangée à des résidus très salés d’anciennes mers. Ces résidus sont restés piégés dans les sédiments, c’est-à-dire des couches de roches formées par l’accumulation de calcaires, d'argiles et d'autres matériaux au fond des mers ou des lacs, il y a des millions d’années. Ce mélange constitue une eau géothermale (aussi appelée « saumure ») dont la température peut atteindre 225°C au plus profond.

Pourquoi trouve-t-on des eaux chaudes riches en lithium dans le Fossé rhénan ?

Le Fossé rhénan est une vaste « vallée d’effondrement », qui s’étend sur 300 km de Bâle à Francfort, entre les massifs des Vosges et de la Forêt-Noire.

La croûte terrestre y est plus fine qu’ailleurs. Cela permet à la chaleur du manteau terrestre de remonter plus facilement, réchauffant ainsi des eaux souterraines qui peuvent atteindre des températures élevées, à moindre profondeur.

Ce sous-sol est parcouru par un réseau naturel de failles permettant à l’eau géothermale de circuler lentement à travers les roches granitiques. Tout au long de son parcours, elle dissout des minéraux riches en lithium. En Alsace, la concentration en lithium dans ces eaux peut atteindre 150 à 200 mg/L.

Production de chaleur géothermale en Alsace : une surveillance continue du sous-sol

L’Alsace se situe dans une zone où les mouvements naturels du sous-sol sont quotidiens. Selon la règlementation française, on parle ici de sismicité modérée. Il existe de la sismicité naturelle, mais les mouvements du sol sont peu fréquents et majoritairement de faible intensité.

Certaines activités humaines peuvent provoquer ce type de mouvements. C’est le cas par exemple de la mise en eau de barrages. Ces mouvements sont fréquents, bien connus, et le plus souvent imperceptibles.

Forer, capter puis réinjecter de l’eau géothermale à plusieurs centaines de mètres afin qu’elle reprenne son cycle naturel, est une activité encadrée par des protocoles stricts.

Avant toute opération, des études scientifiques sont menées pour modéliser les structures du sous-sol. Ensuite, et tout au long des opérations, les mouvements du sous-sol sont surveillés en continu grâce aux capteurs des stations de surveillance de Lithium de France.

Si un mouvement inhabituel est détecté, des mesures correctives sont immédiatement appliquées par Lithium de France. Cela peut être la réduction du débit d’eau injecté, avant même que les mouvements du sous-sol ne soient perceptibles en surface. Le respect de ces procédures conditionne aujourd’hui toute autorisation liée à la production de chaleur et de lithium géothermal.

La sécurité et l’information du public sont au cœur de notre démarche. Dès les premières phases de forage, nous communiquons régulièrement sur nos opérations et nos mesures de surveillance.