- Qu'est-ce qu'un séisme ?

Un séisme est un glissement soudain de blocs de roche dans le sous-sol. Ce mouvement libère une énergie accumulée qui se propage sous forme d’ondes sismiques. Ces ondes peuvent provoquer des secousses à la surface.

Le point de rupture en profondeur s’appelle le foyer. Le point situé juste au-dessus, à la surface, est appelé épicentre.La plupart des séismes se produisent à la frontière des plaques tectoniques. Mais il existe aussi des zones de fragilité et de failles à l’intérieur des plaques, comme dans le Fossé rhénan.

- Comment caractérise-t-on l’importance d’un événement sismique ?

Il existe plusieurs unités permettant de mesurer l’importance d’un événement sismique, parmi lesquels la magnitude de moment, la magnitude locale, l’intensité et les PGV (Peak Ground Velocity en anglais, ou vitesse maximale au sol). Il s’agit de façons complémentaires de caractériser un séisme, chacune ayant une signification et une utilité opérationnelle distincte.

La magnitude locale (ML) et le PGV sont les données les plus vite disponibles après un événement sismique, alors que la magnitude de moment et l’intensité nécessitent un temps d’analyse plus long ou des collectes de témoignages.

- Qu’est-ce que la magnitude d’un séisme ?

La magnitude mesure l’énergie libérée par un événement sismique, à partir de capteurs appelés sismomètres. Il s’agit d’une valeur intrinsèque à la source sismique, ne changeant pas en fonction de l'endroit où l’on se trouve.

Il existe plusieurs types de magnitudes qui diffèrent par la méthode de calcul employée. Cela explique pourquoi, pour un même séisme, plusieurs valeurs de magnitudes peuvent être données.

Aujourd’hui, la « magnitude de moment (Mw) » fait référence au niveau international. C’est une mesure universelle. L’échelle de Richter, bien que souvent citée, n’est plus utilisée depuis les années 1960. Elle servait à mesurer les séismes en Californie. La magnitude de moment (Mw) est mesurée sur toute la longueur d’un séisme. Plus précise pour les grands séismes, elle nécessite des données et des calculs détaillés et n’est donc pas disponible instantanément après l’événement sismique.La magnitude locale (ML) elle, se calcule à partir de l’amplitude maximale du mouvement du sol enregistré sur les stations proches du séisme. Elle est estimée plus facilement et rapidement et est donc souvent la plus utilisée d’un point de vue pratique. C’est cette unité de mesure qui est employée dans les systèmes d'alerte et de gestion opérationnelle de la sismicité induite (les systèmes TLS) mis en place dans nos projets de géothermie.

- Qu’est-ce que l’intensité d’un séisme ?

L’intensité mesure les effets observés en surface, en fonction du ressenti de la population et des éventuels impacts observés. Contrairement à la magnitude qui fournit une valeur unique pour un séisme, l’intensité varie selon l’endroit où l’on se trouve. Elle dépend de plusieurs facteurs : la magnitude du séisme, la distance par rapport à l’épicentre, la profondeur du foyer et la nature du sol local.

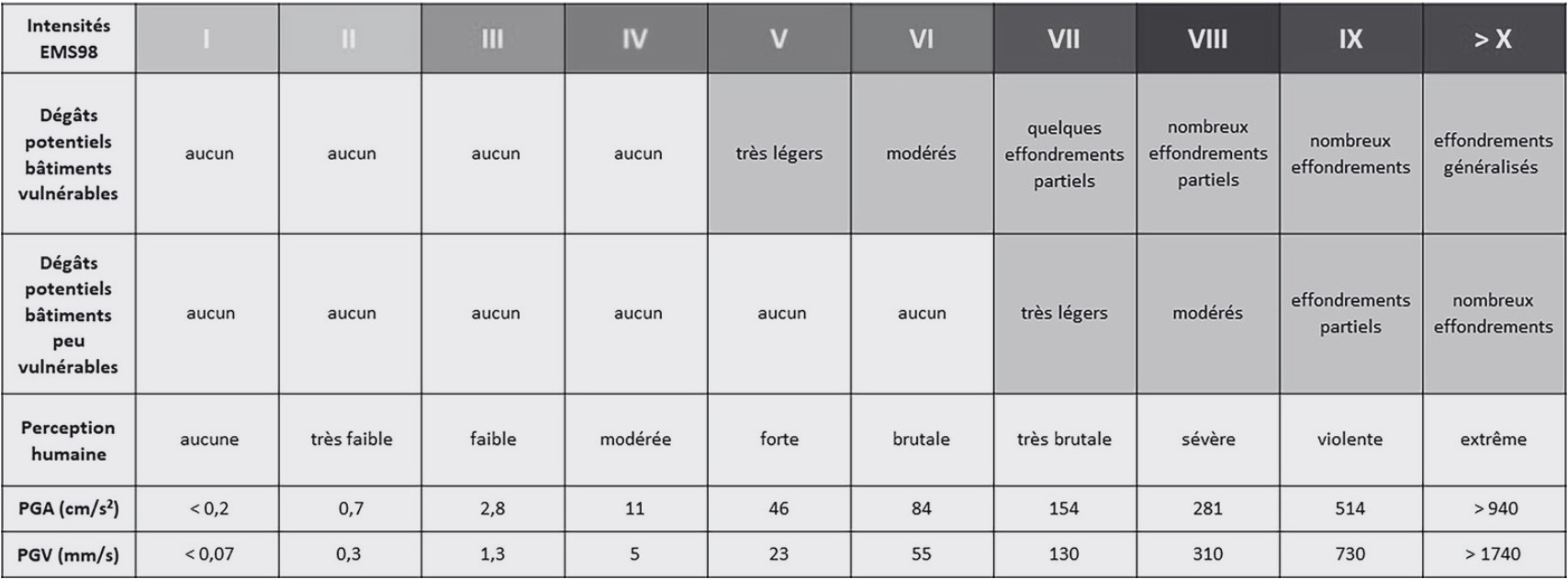

On utilise l’échelle EMS-98 (European Macroseismic Scale), qui va de I à XII. - Qu’est-ce que le PGV (Peak Ground Velocity) ?

Le PGV (vitesse maximale du sol en français) est une mesure instrumentale rapide qui donne la vitesse maximale du mouvement du sol pendant un événement sismique. Elle est mesurée par les sismomètres. Cette donnée permet de caractériser le potentiel de dommages en quasi temps réel, raison pour laquelle cette unité de mesure est utilisée dans les systèmes d’alerte et de pilotage opérationnel.

Surveillance microsismique

du projet Lithium de France à Schwabwiller

Infos

Pourquoi surveiller et analyser en continu le sous-sol autour

de nos opérations ?

Implanté dans le Fossé rhénan, le projet Lithium de France à Schwabwiller se développe dans une région à sismicité naturelle modérée. Les opérations liées à la production de chaleur et de lithium géothermal interagissent avec les structures géologiques existantes et génèrent des mouvements en sous-sol. On parle de « sismicité induite », phénomène bien connu des experts, qui se traduit le plus souvent par une micro-sismicité fréquente et imperceptible en surface.

Pour garantir le contrôle de ces mouvements, un système de surveillance continu est mis en place. Chaque variation inhabituelle détectée déclenche des actions correctives immédiates, comme l’ajustement du débit d’eau, conformément à des protocoles de sécurité stricts conditionnant toute autorisation de forage.

Une activité encadrée

Le fonctionnement d’un puits de géothermie est encadré et surveillé, avant, pendant et après la phase de forage. L’objectif est de contrôler les mouvements du sous-sol en les limitant au maximum sous le seuil de perception et en évitant tout dommage éventuel.

Des stations de surveillance en réseau

Un réseau de stations de surveillance dotées de sismomètres est installé autour de Schwabwiller pour :

- suivre en continu les mouvements du sous-sol associés ou non aux opérations menées ;

- détecter, localiser et estimer la magnitude de la micro-sismicité naturelle et induite ;

- permettre d’adapter les opérations en fonction de l’évolution des mouvements du sous-sol.

Un pilotage continu pour des opérations maîtrisées

Les opérations sont pilotées en continu et adaptées en fonction de l’activité enregistrée par les capteurs des stations du réseau de surveillance.

Ce pilotage s’opère selon un système appelé TLS (trafic light system) fondé sur des seuils validés par la Direction régionale de l’Environnement, de l’Aménagement et du Logement (DREAL) et par une expertise indépendante. Il permet d’adapter les paramètres de débit et de pression d’injection ou de production, et de volume injecté ou produit.

Ces seuils sont spécifiques à chaque projet et à chaque phase d’opération. Ils sont définis à partir de deux indicateurs permettant une réactivité opérationnelle quasi immédiate :

- Magnitude locale (ML)

Mesure l’énergie libérée par un séisme. Elle est calculée à partir de l’amplitude des ondes sismiques enregistrées par les sismomètres du réseau de surveillance mis en place autour de Schwabwiller.

- Peak Ground Velocity (vitesse maximale du sol) (PGV)

Mesure la vitesse à laquelle le sol se déplace, au moment où cette vitesse est la plus élevée. Il permet de caractériser la vibration du sol en surface et donc l’impact potentiel sur les populations et le bâti. Le PGV s’exprime en millimètres par seconde (mm/s) et est calculé à partir des mesures faites par les vélocimètres du réseau de surveillance.

Seuils du TLS pour la phase forage à Schwabwiller* :

*Les seuils en PGV concernent a minima deux stations de surveillance.

| Vert | ML ≤ 0,5 et PGV ≤ 0,5 mm/s | Niveau normal Les activités se poursuivent |

| Jaune | 0,5 < ML < 1,7 et/ou 0,5 mm/s < PGV < 1 mm/s | Vigilance Renforcement du réseau de surveillance |

| Orange | 1,7 ≤ ML < 2 et/ou 1 mm/s ≤ PGV < 1,5 mm/s | Vigilance renforcée Analyse de l'événement et transmission des conclusions à la DREAL Pression en tête de puits maintenue sous la pression à laquelle l'événement s'est produit |

| Rouge | ML ≥ 2 et PGV ≥ 1,5 mm/s | Arrêt des opérations et mise en sécurité. Analyse de l'événement et transmission des conclusions à la DREAL. Reprise des opérations subordonnée à l'accord du préfet. |

Les seuils de ce système TLS sont très inférieurs aux niveaux d’intensité correspondant à l’apparition de dégâts potentiels sur les bâtiments en surface :

Suivi microsismique

Informer le public, partager les données et expliquer les mécanismes en jeu font partie intégrante de notre engagement de transparence.

Cette carte permet de visualiser tous les événements sismiques de magnitude supérieure ou égale à 1 détectés par nos capteurs et localisés dans le périmètre de notre réseau de stations de surveillance.